Tu sei qui

Lo zaino del fotoreporter. Intervista a Marco Palladino, fotogiornalista sociale

Lo zaino del fotoreporter.

Intervista a Marco Palladino, fotogiornalista sociale

di Maria Rosa Mura

Sappiamo che la fotografia è una passione, che prende come una malattia, ma come sei arrivato al reportage fotografico di impegno sociale

Ho iniziato a fotografare più di 20 anni fa, con una fotocamera 35mm a ottica fissa, un’anticaglia degli anni ’60, avuta in regalo da un mio zio. Da subito la fotografia è stato un mezzo per documentare visivamente i luoghi visitati nei viaggi, anche piccoli, poi un complemento alla scrittura. Fin da allora ho sviluppato una predilezione per il racconto e l’antropologia visuale.

Posso affermare di aver amato la fotografia all’inizio come farebbe un qualsiasi viaggiatore, per la sua capacità intrinseca di cogliere istantanee dell’altrove. Il passaggio fondamentale è stato capire che quell’altrove era dentro il mio sguardo.

Sono incuriosito dall’essere umano e al contempo sento la fotografia come un mezzo per restituire uno sguardo umano sugli esseri umani. Non a caso ho colto, quasi come una autoanalisi a posteriori, che il senso ultimo delle mie immagini sulle realtà crude dell’India era la dignità espressa da certi volti. Con la fotografia non si mente, non si manipola il senso. Sembra un paradosso, la fotografia, si sa, non dice mai la verità, ma se è onesto lo sguardo fotografico investe e ti investe. Quando senti questo è difficile non appassionarsi a una certo tipo di fotografia dove il senso delle immagini è tutto fuorché estetico.

Il tuo contatto è mister photodrummer: vuoi essere un banditore che richiama l'attenzione delle persone su situazioni magari lontane ma importanti per tutta l'umanità?

No no, è solo un gioco di parole. Un’associazione libera e autoironica tra il suonare la batteria e fare le foto, due passioni che coltivo fin da ragazzo, solo una è diventata un lavoro.

Cosa metti nel tuo “zaino” alla partenza?

Fondamentalmente il desiderio di non tornare. O meglio, di perdermi dietro le storie che incontro fino a che desidero tornare solo per dare un senso a ciò che ho visto, fotograficamente e prima ancora come viaggiatore. In questo senso la fotografia, o meglio la voglia di fotografare, come atto a metà tra il programmatico e l’istintivo, è ciò che mi porto nei viaggi. Altre volte lascio la fotocamera a casa e mi disinteresso dell’aspetto visuale. Non conosco mezze misure.

Come prepari un viaggio, come scegli la meta? Il percorso nasce dentro di te già prima di partire, per tue curiosità da appagare?

La scelta del luogo da visitare è legata a due aspetti: le storie che voglio fotografare e il contesto in cui sono. Ad esempio le fotografie che raccontano i cimiteri navali di Alang, in Gujarat, illustrano una storia vista in altri luoghi da alcuni fotografi anche famosi, uno per tutti: Salgado. A me però interessava portare all’attenzione il contesto. Quel reportage infatti racconta bene la direzione che ha intrapreso lo sviluppo industriale dell’India moderna. Il contesto in cui si trova l’economia del Gujarat, uno degli stati trainanti in India, ha un valore che va oltre la singola storia. Inoltre quei cimiteri navali in particolare sono inaccessibili ai mezzi di informazione, era una sfida anche personale. Infine mi interessava riportare un senso più intimo di partecipazione emotiva con persone che oggettivamente sono degli eroi moderni. Non nego che la direzione India è nata anche per un’appartenenza emotiva a quei luoghi, sentiti come una seconda patria. Era un tornare, ma stavolta con intenzioni e strumenti diversi dal passato. Non cercavo la spiritualità, cercavo l’essere umano. La curiosità è un fattore chiave e per tenere aperta una porta non programmo mai tutto, anzi direi che programmo il minimo indispensabile. Ma ogni percorso è una cosa a sé, il viaggio in India è nato così.

Come ti muovi? con quali tempi? quali modalità prediligi?

Mi muovo con i mezzi di trasporto che userebbero le persone del posto, salvo quando devo arrivare in luoghi altrimenti irraggiungibili, allora investo in un trasporto privato. Fuori di retorica, viaggiare in autobus sommerso di persone è di per sé il viaggio.

In linea di massima, se posso, prendo tutto il tempo, non mi sposto continuamente, faccio base in un posto e da lì mi muovo. L’idea di spostarsi ogni due-tre giorni mi snerva, la trovo nevrotica, turistica. Non mi interessa vedere tutto, anzi a dire il vero non bado molto alle mete turistiche per cui un luogo è rinomato. Generalmente se non ho una meta fotografica già in testa mi perdo nei luoghi frequentati dalle persone, parlo con loro, fino a che qualche storia esce fuori. Preferisco vedere una cosa dal di dentro, da come la vede un abitante di un luogo. Questo poi torna nelle mie fotografie. Ad esempio, nel libro Elegance and Dignity, http://www.daliaedizioni.it/elegance-and-dignity-photobook-di-marco-palladino.html,parlo della spiritualità indiana esclusivamente attraverso l’esperienza di un viaggio condiviso con un giovane imprenditore dell’acciaio riciclato, stando insieme a lui e al suo assistente per tutto il giorno, dormendo negli stessi luoghi, mangiando agli stessi tavoli. Nel viaggio si ferma prima da un astrologo e poi da un santone di un Ashram, dato che per un imprenditore indiano la dimensione spirituale/rituale è un atto quotidiano e sentito. Ecco che questo filtro mi permette di parlare di cose che altrimenti suonano tanto di cliché alle mie orecchie.

Il tuo libro con le Storie dall'India si intitola Eleganza e dignità: sono parole programmatiche, che significato vi dai?Quali limiti ti imponi in un lavoro che scava impietosamente nella realtà?

Mi piace pensare che le mie foto servano a mettere in connessione emotiva le persone ritratte e le persone che osservano, che attraverso l’estetica si crei un legame tra il qui e lì, che si porti il pubblico vicino a situazioni anche dure che ignora o ritiene (erroneamente) lontane da noi. È un compito difficile da svolgere senza cadere in artifici retorici o pietismo visuale. Quindi da una parte la dignità è un concetto che deve essere negli occhi di chi fotografa. Se ti muovi alla ricerca della sofferenza o del disagio fini a se stessi, chiaramente le tue foto saranno specchio di quegli occhi. Se credi fermamente e onestamente (io ne sono sicuro, non per ideologia ma per esperienza) che la dignità sia sempre presente anche in realtà tanto dure, allora la trovi anche fotograficamente. Il lavoro di raccontare per immagini non è facile. La fotografia è un linguaggio e ha i suoi codici, anche estetici, non sempre sono quelli che senti più tuoi. Essendo un mezzo per comunicare qualcosa a qualcun altro (non si fa per se stessi) in ogni momento di questo flusso di lavoro (dallo scatto alla selezione all’editing, ovvero come/dove/perché presentare una certa immagine o set di immagini) si compiono scelte su cui è doveroso ragionare. Quando sei sul campo a fotografare, l’inconscio svolge gran parte del lavoro ma quello che decidi di mostrare al mondo è tutt’altro. Non a caso si parla di deontologia professionale. Non a caso questo sarebbe un mestiere. Non ci sono limiti a ciò che si fotografa (almeno non per me), ci sono limiti a ciò che si mostra.

“I bellissimi colori dell'India ingannano, i riti e la spiritualità che attraggono eserciti di viaggiatori occidentali (dai tempi dei poeti romantici fino agli hippy moderni), allontanano dalla comprensione”. Apri il tuo libro con queste parole: qual è invece l'India che ci vuoi raccontare?

Se permetti rispondo con un’immagine, quella che uso sempre per le interviste. Perché è quella che amo di più, perché credo davvero che se ben fatta e frutto di indagine accurata, un’immagine dice tutto: i due esili uomini che spingono una barchetta con bastoni e corde e vanno all’assalto delle gigantesche carcasse di navi, nel cimitero navale di Alang in Gujarat. Il teleobiettivo rende perfettamente con una prospettiva appiattita l’incredibile disparità di proporzioni. E’ una visione quasi prometeica dell’essere umano. Questa foto potrebbe contenere l’intero reportage da sola. Ovviamente è il progetto che conta. La singola foto può emergere solo da un’idea solida. Questa è l’India di cui parlo.

Le tue foto si fermano con un'attenzione particolare su persone, volti, sguardi: come entri in contatto con loro tanto intimamente da captare pensieri e sentimenti, da poterli riprendere nella loro vita quotidiana? La difficoltà di comunicare, di usare una lingua comune, è un problema o un'opportunità?

Non c’è alternativa all’interazione intima con le persone per far loro manifestare se stesse in piena espressività. La foto rubata non appartiene al mestiere del fotogiornalista, se non in rari casi. La fotografia che produco è il risultato di un’interazione umana, sempre. Bisogna sporcarsi le mani, entrare nelle vite delle persone, cercare di capirle con la pancia, condividere il loro spazio. Raccontare delle storie, fotografare degli esseri umani, è un atto di grande responsabilità, non si improvvisa. Ciò detto non so bene descrivere quello che mi succede ma so che il mio linguaggio del corpo e tutta la mimica cambia quando sono in “modalità reporter”. Mi sento come scisso: da una parte l’essere umano che agisce con empatia e sensibilità, dall’altra un “freddo” osservatore che deve tradurre l’interazione in atto fotografico e non si pone tanti dubbi, se vede qualcosa la fotografa. Non so come altro dirlo ma fotografare le persone mi produce sempre un certo grado di sofferenza interiore, credo dipenda da questa scissione. L’interazione avviene per la gran parte attraverso un linguaggio non verbale, talvolta si separa la storia fotografica da chi te la racconta. C’è chi può raccontarla, chi può rappresentarla, talvolta coincidono ma generalmente avviene in momenti diversi. Come testimoni e come interpreti. In questo senso comunicare troppo non sempre è utile. Ma per rispondere meglio all’ultima domanda, di nuovo, utilizzo una foto. Scattata in un villaggio tribale del Kutch, poche capanne rimaste al limiti del deserto di sale, dove ovviamente la minoranza etnica non parla inglese (e nemmeno hindi), è stata realizzata senza nemmeno aprire bocca. Pochissimi gesti e sguardi che hanno rassicurato il ragazzo (a destra nella foto) sulle mie intenzioni dopo che tutte le persone del villaggio erano scappate a nascondersi nelle capanne, fino a che mi ha condotto nella capanna dove lo attendeva il padre. Una foto che da sola, a mio sentimento, racconta l’intero reportage sui villaggi tribali nel nord del Gujarat.

Pur non sentendo gli odori, solo immaginando i rumori, avendo un quadro molto limitato della realtà che hai indagato, basandosi solo sulle foto pubblicate, pure si intuisce un coinvolgimento anche emotivo non di poco conto. Con quale “zaino” torni a casa? ci dai un piccolo esempio di come ti trasforma questo lavoro?

Fotografo storie per le quali sento partecipazione emotiva, diversamente non lo farei. Poi in ambito professionale può capitare di tutto, di coprire news, eventi, sport, ecc. In quel caso si fa il proprio lavoro con coscienza, ma è una altra cosa. Con queste storie è più intimo, si resta “collegati”. Inoltre è una responsabilità e non da poco. Si è testimoni, di cose che altri non possono vedere e che comunque solo tu hai trasferito in immagini capaci di raccontare ed emozionare. L’immagine è emozione, e come tale apre le porte all’attenzione e all’interesse, è una responsabilità. Il punto è sempre questo, certe foto non devono allietare, talvolta addirittura ti tormentano. Ma voglio rispondere su “ciò che resta”. Sono partito per l’India con l’intenzione di fare due/tre reportage già programmati e poi vedere quel che succedeva. Al ritorno mi trovavo dieci storie tra le mani, rendendomi poi conto che tutte si parlavano, erano legate a un filo conduttore. A quel punto è nata l’idea del libro. Potevo non farlo. Pubblicare un libro non è banale, ha richiesto quasi un anno di lavoro e un editore. Comporta oggi la necessità di farlo girare e conoscere. Non solo vieni trasformato intimamente dall’esperienza vissuta, vieni anche trasformato in ciò che ti ritrovi a fare con tale esperienza.

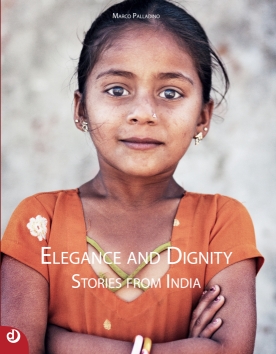

Ma senti, cosa ci dice lo sguardo intenso di quella donna/ bambina che hai scelto a copertina del tuo libro? non riesco a capire se mi sorride o mi guarda con consapevole tristezza.

Quella foto ha un valore tutto particolare. Intanto non è stata scelta da me come copertina ma dalla parte femminile della casa editrice, che ha colto immediatamente la profonda relazione tra lo sguardo adulto/bambino di una pre-adolescente e il concetto di dignità espresso dal libro. Inoltre ha la forza della storia minore, è estrapolata dal reportage sui villaggi di pescatori del Gujarat, minacciati dall’inquinamento industriale, ma quel ritratto esce fuori dalla storia in sé e diventa icona di un’intera generazione il cui futuro è incerto: che cosa farà quella bambina? Si sposerà e resterà nel villaggio o dovrà migrare? La cosa in assoluto più bella in quegli occhi è la sicurezza. L’armonia che regnava in quel villaggio poverissimo vi è condensata. A me pare dire quello che emerge da ogni storia fotografata in India: queste persone non vogliono essere salvate né aiutate. Vogliono solo che si lasci loro la possibilità di vivere come già fanno e come facevano i loro avi. In modo autonomo, autosufficiente, sostenibile, paritario e solidale con l’intera comunità, ma soprattutto libero da logiche capitalistiche di sfruttamento delle risorse e delle persone. Quella bambina non sa tutto questo. Ecco perché è tanto serena.

Riferimenti:

Portfolio e blog: www.marcopalladino.net

Archivio: http://fotobiettivo.photoshelter.com

Email: mrphotodrummer@gmail.com

© Il Gioco degli Specchi APS |

© Il Gioco degli Specchi APS |