Tu sei qui

Amir, Emir, Imir

di Gracy Pelacani

Amir. Sta al centro d’accoglienza. E potrebbe chiamarsi in molti altri modi.

Amir. Si svegliò scosso dai tremiti. Sentiva gocce di sudore freddo scorrergli lungo il viso, e la maglietta inzuppata aderire al petto. La riconosceva quella nausea, quello stordimento.

Onde, sempre onde. L’acqua da bere finita quasi subito, e il sale che bruciava la gola non appena tentavi di prenderne anche solo un piccolo sorso da tutta quella che li circondava da giorni. Ovunque posasse lo sguardo altro non scorgeva che acqua. Eppure mai aveva provato sensazione più vivida e bisogno più impellente di quella sete che gli stringeva la gola e smorzava il respiro.

I primi giorni si era illuso che sarebbe passata presto, ma questa era la terza notte. Ogni sera s’illudeva che quella sarebbe stata l’ultima, che quei maledetti sogni l’avrebbero lasciato in pace. C’era solo da avere pazienza. E lui la pazienza l’aveva imparata a conoscere bene dopo quelle settimane passate in mare.

Ora, però, era al sicuro, era finita. Mai più su una barca. Così gli avevano detto. Eppure, qualcosa lo spingeva a tenersi stretto il dubbio.

Fu perché questi pensieri e quella nausea lo tenevano sveglio che per primo sentì sbattere il cancello con violenza, e distinse urla di uomini provenire da in fondo alla strada.

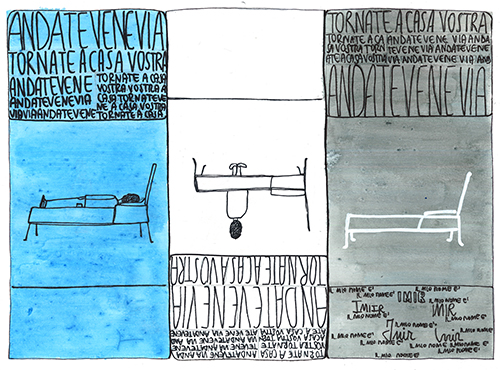

Andatevene via, tornate a casa vostra.

Chissà quali pensieri l’avrebbero assalito se fosse riuscito a capire cosa dicevano. Ma quella non era la sua lingua. Chissà se una nuova paura avrebbe scacciato la sua nausea. Chissà, tra le due, quale avrebbe preferito.

Emir, potrebbe chiamarsi in molti altri modi.

Sta a casa sua. Emir è così che la chiama, casa. Gli altri, la chiamano il campo nomadi.

All’inizio credette di star sognando. E ancora non riconobbe il suono quando, ancora mezzo intontito dal sonno, scostò le coperte e si mise a sedere sul letto. Poi però, non appena prestò davvero attenzione a quel rumore, comprese. Aveva imparato a conoscerlo molti anni prima.

Tac, tactac, tac tac.

Poi, per alcuni secondi, più nulla. S’illuse. Lasceranno perdere, pensò. Stasera era solo così, per giocare, passare il tempo.

S’illuse, però. Tac, tactac, tac tac. Più forte, più spesso.

La lamiera si incurvò al lancio della seconda pietra. Poi il vetro si ruppe al giungere della terza.

Mentre gli altri si svegliavano accanto a lui, sentì, ma soprattutto capì, quel che urlavano quelle voci da in fondo alla strada.

Andatevene via, tornate a casa vostra.

Era il momento meno adatto, se ne rendeva conto, ma gli venne da ridere.

Vivevano lì da tre generazioni.

Imir, vorrebbe chiamarsi in molti altri modi.

Che gli è saltato in testa ai suoi genitori quella volta lui proprio non lo sa. Giovanni, Francesco, Luca, avrebbe preferito di gran lungo uno di quei nomi che ti lasciano confondere tra la folla, insomma. Invece no, Imir, che rimaneva impresso a tutti, senza mezza speranza di confondersi.

Suo fratello lo trascinò giù del letto quando già dormiva da ore. Gli ordinò di vestirsi, e di farlo in fretta. Lui provò a girarsi dall’altra parte, a fare finta di dormire, borbottare qualcosa a proposito di un’interrogazione il giorno dopo. E per un momento non sentì più nulla. E s’illuse.

Ma poi il fratello tornò. Muoviti.

Non voleva. Ma s’illuse nuovamente dicendosi che sarebbe solo andato fin lì, per non fare arrabbiare il fratello, sennò quello, già lo sapeva, gliele avrebbe suonate di santa ragione il giorno dopo.

Si vestì, ed uscirono. Ma capì di essersi sbagliato, questa non era come le altre volte. In strada c’era un sacco di gente, vicini, compagni di scuola, padri che non si vedevano mai. Doveva essere una faccenda importante.

Mentre si avvicinavano ad una zona della città dove non era mai stato prima, sentì delle urla venire da in fondo ad una strada. Poi capì. Dicevano andatevene via, tornate a casa vostra.

Davanti un centro, davanti un campo.

E gli venne come mai prima voglia di urlare anche a lui.

Più forte di tutti, più in alto di tutti. Il mio nome è Imir.

Amir, Emir, Imir. Non storie uguali. Chissà, somiglianti speranze di futuri diversi.

Per certo, per ora, simili solitudini.

© Il Gioco degli Specchi APS |

© Il Gioco degli Specchi APS |